ICT分析:日本人に人気通貨ペア一覧

USDJPY(2010 – 2024)

- 世界的な重要性

EURUSD・GBPUSDと並んで取引量が多く、グローバル市場のリクイディティを支える中心的存在です。東京時間・ロンドン時間・ニューヨーク時間それぞれで取引が活発であり、とくに東京時間はUSDJPYの専売特許ともいえるほど出来高が集中します。

- 政策通貨としての性質

円高是正のための為替介入は有名です。BOJは世界で最も介入頻度の高い中央銀行のひとつで、投資家にとって政策リスクを常に意識させる通貨となっています。長期的に低金利政策(ゼロ金利・マイナス金利)を続けてきたため、低金利通貨・調達通貨としてグローバルなキャリートレードに利用されやすい傾向があります。

- 米日金利差の影響

USDJPYは日米の金利差(米国債利回り・日本国債利回り)に極めて敏感です。2022年から2023年の急騰局面FRBの急速な利上げと日銀の緩和継続により、歴史的な円安を記録しました。この動きは金利イベントによる典型的なUSDJPYの動きの好例です。

- 市場参加者の特徴

日本の個人投資家はFX市場で非常に大きな存在感を持ち、USDJPYにおける売買比率も高いです。とくに東京時間にエントリーが増えるため、朝方にボラティリティが高まる傾向があります。日本の大手輸出企業は、為替予約や実需取引で円売り・買いを定期的に行います。これによる月末・四半期末のフローなどが相場に影響を与えることもあります。

- テクニカル分析との相性

国内外のニュースや解説記事が多く、テクニカル・ファンダメンタル両面で学びやすい環境が整っています。リクイディティが高く、急激なスプレッド拡大も少ないため、トレンドフォローやブレイクアウト戦略の効果が分かりやすいです。日本語情報が圧倒的に豊富であり、学習素材や解説が得やすいため、FX入門者に最適の通貨ペアになっています。

EURJPY(2010 – 2024)

- 世界経済における役割

EURJPYは欧州経済の健康度と日本の金融政策のバランスを測る重要なクロス通貨です。特にユーロ圏の成長率・ECB(欧州中央銀行)の政策・南欧諸国の財政問題などが大きく反映されます。リスクセンチメントの指標として、シンプルな相関性が意識されやすく、投資家心理のバロメーター的な役割を果たします。

- 時間帯ごとの値動きの特徴

比較的値動きは小さく、レンジ相場(ボックス形成)になりやすいです。実需フロー(輸出企業のユーロ売りなど)が中心で、投機的な大きな動きは少ないことが特徴です。欧州の経済指標・要人発言・株式市場の動きに連動し、明確なトレンドが出やすいですが、典型的には、アジア時間のボックスをブレイクして方向性が決まるパターンが多いです。米国指標や金利動向よりも、欧州時間に出たトレンドの継続・調整が目立ちます。クロス円としてUSDJPYと連動する場面も多く、米金利・ユーロ経済・円需給が三重で効くことが多いです。

- ファンダメンタルズの影響

金利・量的緩和・インフレ目標の発言が大きく反映されます。日本は長期的に超低金利を続けてきたため、ユーロ金利が変動すると日欧金利差が広がり、キャリートレード要因でEURJPYが動きやすいです。

- テクニカル分析との相性

リクイディティが高く、他のクロス円(GBPJPYやAUDJPY)に比べて過度なノイズが少ないため、基本的なテクニカル分析が効きやすいです。アジア時間のボックス(レンジ)を欧州時間でブレイクからトレンド発生という教科書的な動きを見せることが多く、初心者にとってパターン認識の教材として非常に適しています。

- トレード実務の視点

USDJPYほどではないものの、主要通貨ペアなので取引コストは低水準です。短期トレードにも対応可能です。トレンドフォロー戦略に適性があり、ロンドン時間からの方向性を追随する戦略が有効で、デイトレード・スイングトレードともに組みやすいペアです。

GBPJPY(2010 – 2024)

- GBPJPYの高変動性とICT戦略との相性

一日の変動幅が平均的に100pipsから200pipsの値動きが発生しやすい超高変動通貨ペアとなります。特に重要イベント時(ECB政策金利、ユーロ圏CPI、米雇用統計など)には、瞬間的に200pipsを超える大相場となることもあります。政治・経済ニュースの敏感さとして、ギリシャ債務危機やBREXIT国民投票、ウクライナ戦争など、欧州発の地政学リスクに過敏に反応し、その結果、テクニカルで描いたレンジやトレンドをニュース一発で破壊する動きも珍しくありません。

- ロンドン時間との親和性

東京市場では実需フロー中心で小動きをし、トレーダーはこのアジアの箱を観察し、欧州時間でのブレイクを狙う準備をします。ロンドンオープン(NY時間 3:00〜5:00)から欧州勢が参入し、アジア時間で形成された高値・安値をわざと突き抜けてから反転する動き(ストップ狩り)が多発します。ICTではこれをリクイディティ・ハントとして重要なトレード根拠にします。

- ICT的特徴(Liquidity・FVG)

直近の高値や安値に溜まった逆指値注文(ストップ)を狩りにいく動きが頻繁に起こります。その高変動の結果、ローソク足のヒゲと実体の間に価格が通過していない隙間が生まれやすいです。ICT戦略ではこのFVGが「戻り売り・押し目買い」の絶好のエントリーポイントになります。GBPJPYはボラティリティが高いため、日足・4時間足・15分足など、あらゆる時間軸でFVGが多発します。

- 戦略適性

高ボラティリティにより小幅の利益確定が1日で何度も可能です。5分足や1分足レベルでFVGやリクイディティを利用し、10pips程度を積み重ねることができます。ロンドン時間のボックスブレイクやニューヨーク時間の延長トレンドを狙うことも可能です。スイングトレードにはボラティリティが大きすぎて、逆方向への調整も激しいので不向きですので、ストップが深く必要になるため、初心者はスイングよりデイトレ・短期トレードでの利用が適している。

AUDJPY(2010 – 2024)

- 基本的な性格

資源国通貨と安全通貨として、AUD(豪ドル)は機能します。鉄鉱石・石炭・天然ガスなど資源輸出に依存し資源価格や中国経済に敏感に反応します。オーストラリアドルから見た日本円は、世界有数の低金利通貨でリスクオフ時の逃避先(セーフヘイブン)として買われやすいです。この組み合わせにより、世界のリスクオン・オフを測る代表的なクロス円とされています。

- ファンダメンタルズの影響要因

中国経済との連動性があり、中国の成長率・不動産市場・景気刺激策がAUDに直結し、結果的にAUDJPYの動きにも波及します。資源通貨として、鉄鉱石価格が上昇すると豪ドルが買われやすく、資源需要減退すると豪ドル売りにつながります。オーストラリア準備銀行(RBA)はインフレ指標(CPI・PPI)に敏感です。他国より早めに利上げ・利下げに踏み切る傾向があり、その金利差がAUDJPYに大きく影響します。日本銀行(BOJ)の政策との組み合わせとして、日本は超低金利が長期化すると、AUDJPYは高金利通貨と低金利通貨の典型例として組み合わさり、日本人投資家はスワップ(金利差収益)狙いで長期保有する傾向が強いです。

- トレード適性

スワップ狙いの長期投資が主流となります。高金利通貨であり、円が低金利のため、ロング保有に有利となっています。中長期的には資産形成と為替差益を狙う個人投資家に人気です。短期トレード(デイトレ・スイング)にが、中国関連ニュースや資源価格変動を材料に、トレンド転換を狙いましょう。トレンド戦略やリクイディティ・ハントの教材としても利用できます。リスクオフ局面では一気に売られます(過去にも1,000pips規模の下落を経験)。スワップ目的で安心ではなく、必ずリスク管理が必要なペアです。

NZDJPY(2010 – 2024)

- 基本的な性格

資源・農産物通貨としてのNZD(ニュージーランドドル)と世界的に安全資産として認識される低金利通貨の日本円が組み合わさることにより、資源・農産物の需給と世界のリスクオフ心理を直結させる通貨ペアです。オーストラリアとニュージーランドは地理的・経済的に近いため、通貨も高い相関を持ちます。ただしAUDより市場規模が小さい分、値動きはややマイルド(ボラティリティ控えめ)です。投資家はしばしばAUDJPYは積極型・NZDJPYは慎重型と使い分けます。

- ファンダメンタルズ要因

GDPの大部分を畜産・酪農業が占めるため、乳製品価格の国際市況(特に粉ミルクオークション)がNZDの価格に強く影響します。雇用・失業率に敏感で、小規模経済で雇用データがダイレクトに為替へ影響します。雇用統計が市場予想を外すと、大きめの値動きを見せる傾向があります。ニュージーランド準備銀行はインフレと失業率に基づいて積極的に利上げ・利下げを行う傾向があります。過去(2010–2024)の長期トレンドは、ほぼ政策金利を起点に形成されてきました。そのため金利サイクルを読むことがNZDJPYトレードの核心となっています。

- 市場参加者と投資スタイル

日本の低金利とNZの相対的に高金利の特徴を生かした、NZDJPYロングで日本人投資家のスワップ狙いがあります。豪ドルと並び、個人投資家の長期運用先として人気となっています。資産の一部をNZDJPYロングで持つという人も多く、需給の安定要因となっています。AUDJPYに比べ値動きがマイルドとなっており、高ボラティリティは怖いがスワップは欲しいという安全志向型の投資家に好まれます。

- テクニカル的特徴

このペアは素直で分かりやすい動きとなります。リクイディティはAUDJPYよりやや劣りますが、ノイズは少なめです。サポート・レジスタンス、トレンドライン、移動平均線などの基本的なテクニカルが効きやすいことで知られています。月足・週足レベルでのレンジブレイクやトレンド転換が比較的綺麗となっており、ICTのようなリクイディティ・ハントやフェアバリュー・ギャップも発生しますが、AUDJPYほど荒くないです。中長期での金利差・トレンドフォローが戦略として安定しています。

EURUSD(2010 – 2024)

- 世界最大の通貨ペア

全FX取引の20%以上を占める、世界で最もリクイディティの高い通貨ペアです。取引量の多さから、スプレッドが極めて狭いです。これにより、高頻度売買(スキャルピング・アルゴ取引)に最適となっています。ドルインデックス(USDX)は約60%をEURUSDが占めるため、ほぼ鏡写しの動きをします。 つまりEURUSDの分析をすればドル全体の強弱を判断できるということです。

- ファンダメンタルズ要因

アメリカ経済指標の雇用統計(NFP)・CPI・FOMC政策金利 がドル需要を即座に変化させ、EURUSDに直結します。ユーロ圏経済指標として、ドイツのGDP・CPI、ECB政策金利、ユーロ圏のPMIが欧州サイドからの影響としてEURUSDに影響を受けます。一方で米中対立や米国債務上限問題はドルサイドに影響し、EURUEDどちらか一方の地域のリスクが、即価格に現れやすいです。

- 市場参加者とトレード適性

プロ・機関投資家に好まれる理由としては、世界一のリクイディティを誇り、大口注文でもスリッページが小さく、ヘッジファンドや銀行が基軸として利用することです。高ボラティリティではないため、USDJPYやGBPJPYより動きが読みやすく、スプレッドの狭さにより、損益比率の調整がやりやすいので、初心者から中級者向けの通貨編成です。

- ICT的特徴(Institutional Concepts)

ICTにとっての基礎通貨として最優先の通貨です。リクイディティが高くストップ・ハント、FVG、ディスプレイスメントなどのICT概念が最も綺麗に現れるためです。

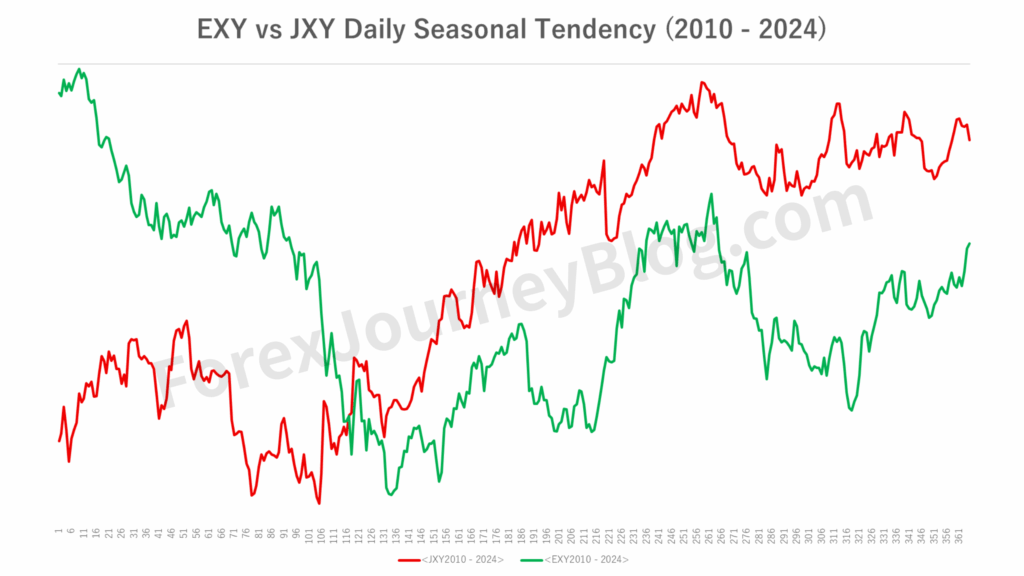

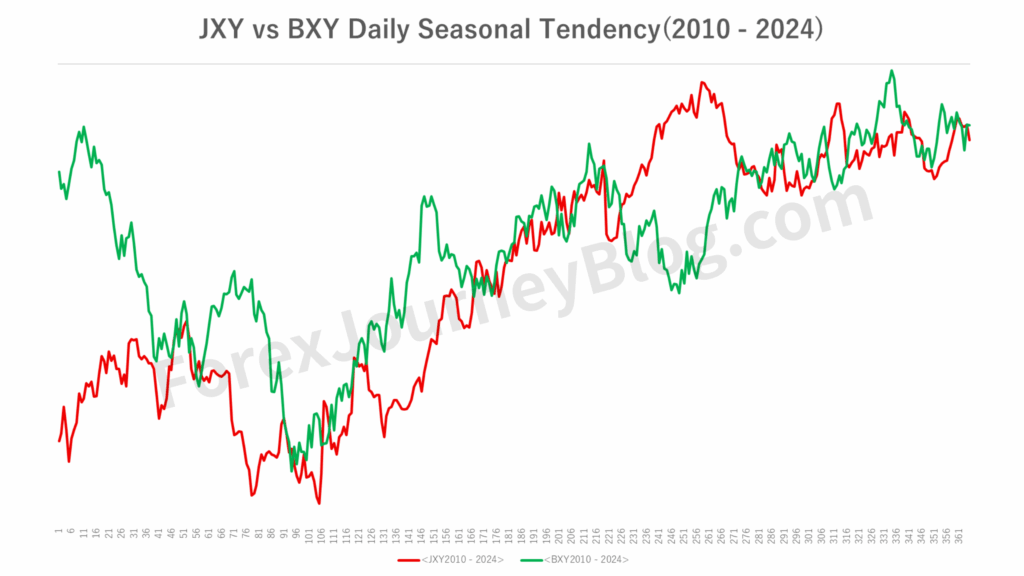

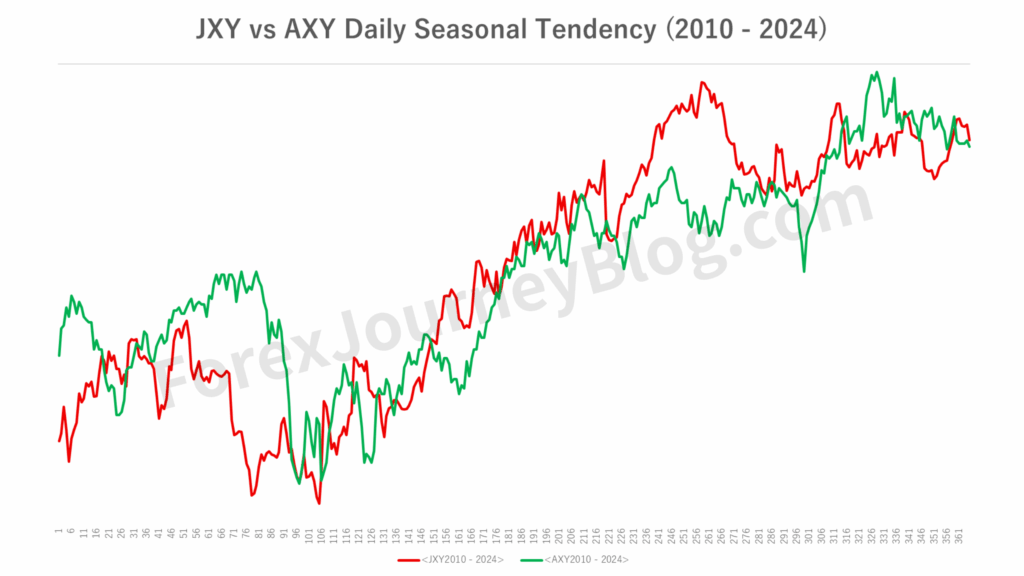

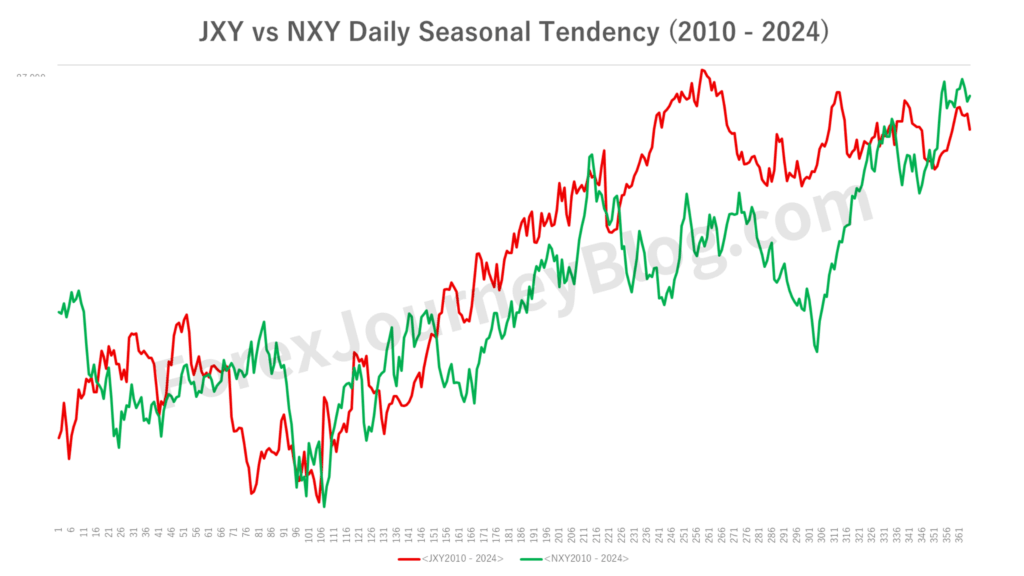

ICT分析:ICT戦略にクロス円を選んではいけない?

クロス円のメリット・デメリット

- クロス円のメリット

東京時間に活発に動きやすく、日本人にとって、日本のニュースや解説が豊富でとっつきやすいです。スワップポイント狙いの長期保有に最適な傾向があります。

- クロス円のデメリット

ドルインデックスと直接関与しないので、ストップ狩りの構造が複雑で価格構造が読みにくく、スマートマネーの足跡が残りにくい傾向があります。

ICTのテクニカルに視点を置いた価格分析では、主にUSDの主軸ペアを前提としたリクイディティ分析がメインとなるため、クロス円のようにノイズが多めで価格構造が崩れやすいペアは不向きな傾向が強いです。

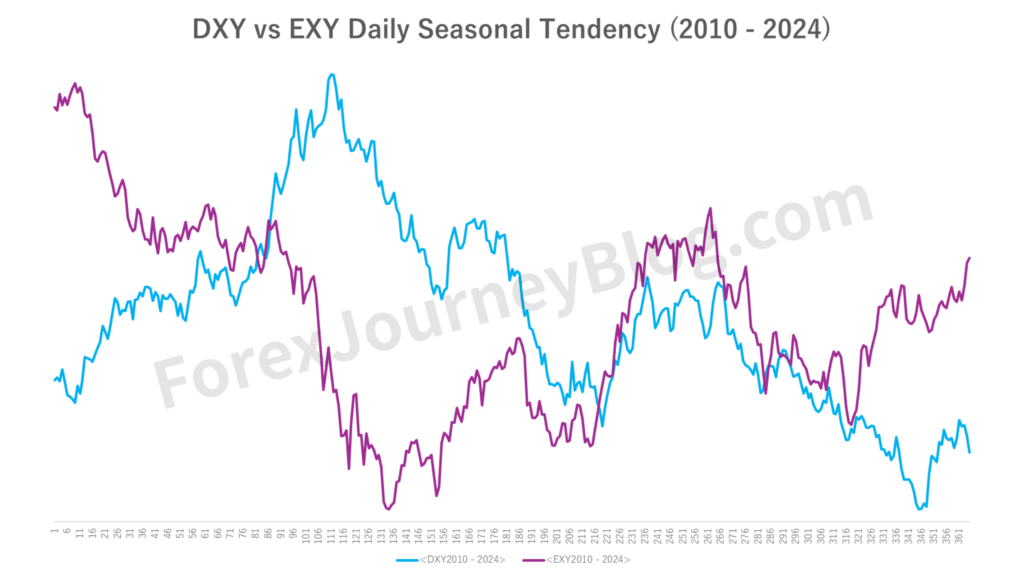

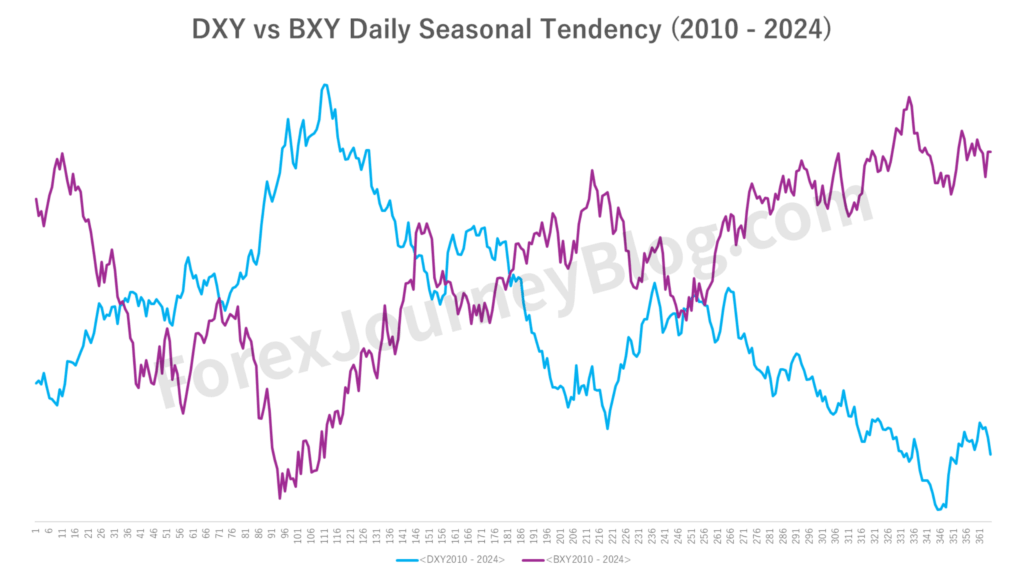

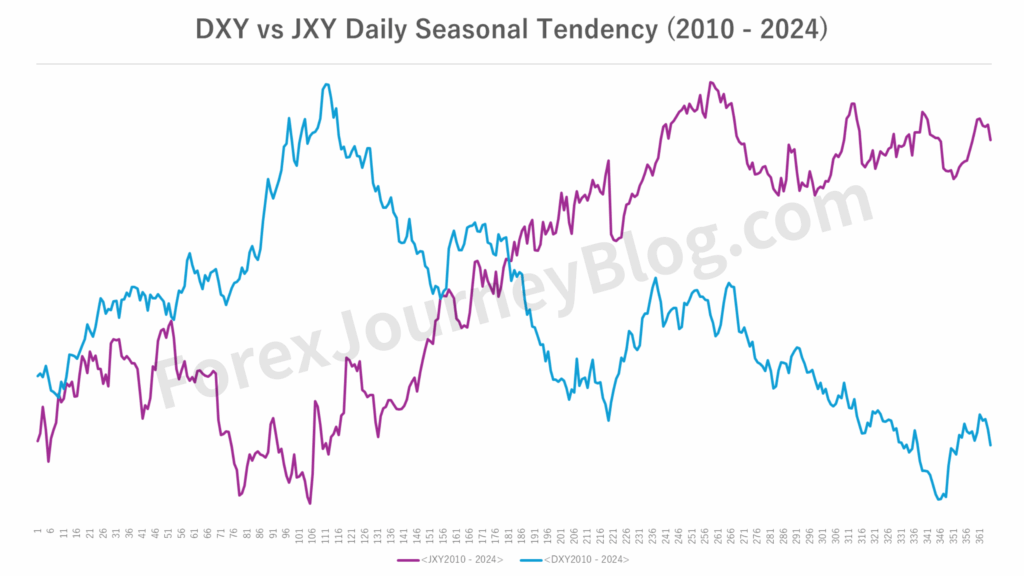

クロス円の戦略的な弱点

クロス円とは、USDJPYを介さず、円と他の通貨(ユーロ、ポンドなど)を直接取引する通貨ペアのことです。しかし、実はクロス円の価格もドルを経由して間接的に決まる仕組みが作られています。よって、表面上はドルが関係ないように見えて、実はドルが価格のカギを握っています。

ICTに最適な通貨ペア分析とその精度

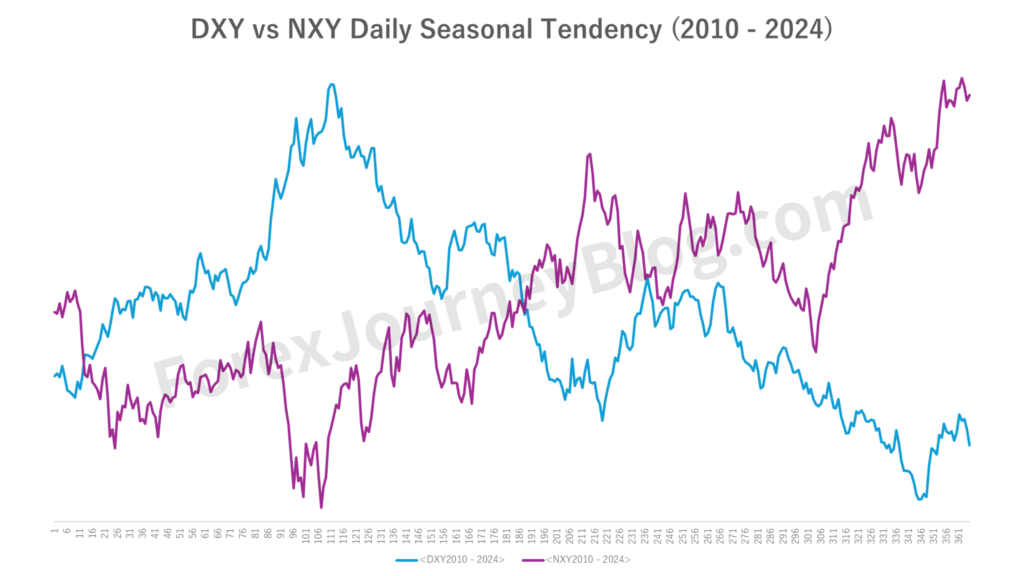

- EURUSD

DXYと完全な逆相関であり、欧州・米国の指標が価格に直結するため世界最大のリクイディティを誇ります。ICT創始者が最も重視する通貨ペアです。DXYを使って価格反転を予測しやすく、フェアバリュー・ギャップ、オーダーブロックが美しく出やすいことが特徴です。ロンドン・NY時間以外はボラティリティが低下しやすいです。CPI・NFPなどの発表直後にはアルゴリズム取引や大口投資家の注文が一気に入るため、価格が一時的に激しく上下にスパイクすることがあります。

- GBPUSD

変動率が高めであり、DXYと逆相関がありますがやや弱めです。ICTではリクイディティ・ハントの代表通貨となります。NYオープン直後が狙い目になる通貨ペアです。スパイク的な動きも多く、ストップ設定が難しい傾向にあります。また、市場参加者にはブリポン取引経験者が多いため、価格の読みが少し難しい傾向にあります。

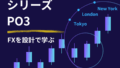

- USDJPY

アジア時間に最も活発に反応します。DXYと連動はするが、日銀の介入リスクが極めて高い通貨ペアなので、ファンダメンタル的な注意が必要になります。東京時間でのリクイディティ構築からNYでのブレイクが狙える、典型的なアジアレンジを作ることが多いです。USD主軸なので構造が読みやすいことが特徴です。日本政府による為替介入で意図的に方向が壊されるリスクが高く、金利差によるトレンド継続に注意が必要です。

ICT分析:ICT戦略向け推奨通貨ペア一覧

EURUSD(2010 – 2024)

- 世界最大の通貨ペア

全FX取引の20%以上を占める、世界で最もリクイディティの高い通貨ペアです。取引量の多さから、スプレッドが極めて狭いです。これにより、高頻度売買(スキャルピング・アルゴ取引)に最適となっています。ドルインデックス(USDX)は約60%をEURUSDが占めるため、ほぼ鏡写しの動きをします。 つまりEURUSDの分析をすればドル全体の強弱を判断できるということです。

- ファンダメンタルズ要因

アメリカ経済指標の雇用統計(NFP)・CPI・FOMC政策金利 がドル需要を即座に変化させ、EURUSDに直結します。ユーロ圏経済指標として、ドイツのGDP・CPI、ECB政策金利、ユーロ圏のPMIが欧州サイドからの影響としてEURUSDに影響を受けます。一方で米中対立や米国債務上限問題はドルサイドに影響し、EURUEDどちらか一方の地域のリスクが、即価格に現れやすいです。

- 市場参加者とトレード適性

プロ・機関投資家に好まれる理由としては、世界一のリクイディティを誇り、大口注文でもスリッページが小さく、ヘッジファンドや銀行が基軸として利用することです。高ボラティリティではないため、USDJPYやGBPJPYより動きが読みやすく、スプレッドの狭さにより、損益比率の調整がやりやすいので、初心者から中級者向けの通貨編成です。

- ICT的特徴(Institutional Concepts)

ICTにとっての基礎通貨として最優先の通貨です。リクイディティが高くストップ・ハント、FVG、ディスプレイスメントなどのICT概念が最も綺麗に現れるためです。

GBPUSD(2010 – 2024)

- 通貨ペアとしての性格

歴史的に最も古くから取引されている通貨ペアの一つです。一日の値幅は平均で100pipsから200pips超(EURUSDの約1.5倍)になります。突発的なヘッドラインで急騰・急落しやすく、他通貨よりもストップ・ハントが顕著です。

- ファンダメンタルズ要因

英GDP・CPI・BOE政策金利、雇用統計は特に影響が大きいです。インフレ率が高止まりする局面ではポンド買いが強まりやすいことが顕著です。米国経済指標としては、NFP(雇用統計)・FOMC政策金利・CPIなどは米ドルサイドで直撃する他、双方の指標が重なる週は急激な値動きの温床となります。

- テクニカル・ICT的特徴

GBPUSDは市場参加者が多く、ロンドン勢アルゴが意図的にリクイディティを狩るパターンが多発します。特にアジア時間に形成された高値・安値を、ロンドンオープンで刈り取るのは定番です。急変動が多いため、FVGが発生しやすく、その後の埋め戻しも頻度が高く、FVGブレイク戦略の優等生といえます。大きなニュース後に一方向へ力強く動く傾向 (ディスプレイスメント)が多発します。

- 市場構造と時間帯の特徴

ロンドン市場の地元通貨であり、欧州午前(日本時間16時から20時)に値幅が最も出やすいです。ロンドンオープンでのブレイクまたは、リクイディティ・ハントが戦略の中心となります。ニューヨーク時間の連動性があり、米指標・NY株式市場の動向でさらに大きく振れます。特に欧米のイベントが重なる金曜日は荒れる通貨として有名です。

- トレード適性

超狭スプレッド(EURUSDに次ぐ低水準)・高ボラティリティ → 小さな値幅でも効率よく利益を狙える通貨ペアとして、スキャルピングやデイトレード向きです。しかし、政治・経済ニュースでトレンドが突然崩れることも多いく、長期保有はリスクが大きく、短中期のトレードが好まれる傾向があります。スイングトレードは難易度高めなペアです。

USDJPY(2010 – 2024)

- 世界的な重要性

EURUSD・GBPUSDと並んで取引量が多く、グローバル市場のリクイディティを支える中心的存在です。東京時間・ロンドン時間・ニューヨーク時間それぞれで取引が活発であり、とくに東京時間はUSDJPYの専売特許ともいえるほど出来高が集中します。

- 政策通貨としての性質

円高是正のための為替介入は有名です。BOJは世界で最も介入頻度の高い中央銀行のひとつで、投資家にとって政策リスクを常に意識させる通貨となっています。長期的に低金利政策(ゼロ金利・マイナス金利)を続けてきたため、低金利通貨・調達通貨としてグローバルなキャリートレードに利用されやすい傾向があります。

- 米日金利差の影響

USDJPYは日米の金利差(米国債利回り・日本国債利回り)に極めて敏感です。2022年から2023年の急騰局面FRBの急速な利上げと日銀の緩和継続により、歴史的な円安を記録しました。この動きは金利イベントによる典型的なUSDJPYの動きの好例です。

- 市場参加者の特徴

日本の個人投資家はFX市場で非常に大きな存在感を持ち、USDJPYにおける売買比率も高いです。とくに東京時間にエントリーが増えるため、朝方にボラティリティが高まる傾向があります。日本の大手輸出企業は、為替予約や実需取引で円売り・買いを定期的に行います。これによる月末・四半期末のフローなどが相場に影響を与えることもあります。

- テクニカル分析との相性

国内外のニュースや解説記事が多く、テクニカル・ファンダメンタル両面で学びやすい環境が整っています。リクイディティが高く、急激なスプレッド拡大も少ないため、トレンドフォローやブレイクアウト戦略の効果が分かりやすいです。日本語情報が圧倒的に豊富であり、学習素材や解説が得やすいため、FX入門者に最適の通貨ペアになっています。

EURGBP(2010 – 2024)

- 基本的な性格

ユーロとポンドの相対強弱を示す通貨ペアとなり、欧州全体対英国という資金フローの温度計となります。この通貨ペアはレンジ相場が多く、典型的な日足レンジ幅は0.85pipsから0.92 pipsの狭いゾーンに収まりやすく、急騰・急落は限定的で、安定的に資金シフトを観測できます。

- ファンダメンタルズ要因

欧州中央銀行(ECB)の政策とイングランド銀行(BOE)の政策で通貨高が変わります。米ドルが絡まないペアなので、DXY(ドルインデックス)の影響が小さく、欧州内部の力学を純粋に見ることができます。補助分析として、EURUSDやGBPUSDのシナリオ精度を高めるのに有用です。

- テクニカル・ICT的特徴

トレンド転換の前兆が出やすいです。EURUSDとGBPUSDの両方を見る際にどちらが先に弱るかを示します。ICT戦略での補完的役割を持っており、ロンドン時間の値動き確認に使われやすいです。特にFair Value Gapの形成・埋め戻しがわかりやすく、EURUSDやGBPUSDのシナリオに信頼度を加える指標となります。変動幅が狭いため、GBPUSDのように激しいLiquidity Huntは起こりにくいですが、その分、素直にFVGやPDアレイを確認する補助チャートとして役立ちます。

- トレード適性

メイン通貨ではなく補助的分析用で、単独で大きく稼ぐよりも、EURUSD・GBPUSDトレードの裏付けとして活用するのが効率的です。レンジ性質が強いため、大きなトレンドを狙うよりも転換確認や方向性の比較に使用します。プロやICTトレーダーの利用法としてはEURGBPを見てからGBPUSDを仕掛けるなど、判断補強のピボットとして用いることが多いです。

USDCAD(2010 – 2024)

- 基本的な性格

米国は世界最大の消費国、カナダは世界有数の原油輸出国となっています。原油価格がCADに直結するため、USDCADはドルインデックス・原油の二重性格を持ちます。原油(WTI)との逆相関があり、資源国通貨の代表格として、コモディティ市場の影響を最も素直に反映するペアです。

- ファンダメンタルズ要因

基本的にカナダは原油輸出国であり、原油収入が貿易収支を左右します。米国経済指標は、雇用統計(NFP)・FOMC政策金利・CPI からUSD側のドライバーとなります。特に、FRBの金融政策が強気であればUSDCAD上昇に傾きやすいです。カナダ経済指標は、CPI・雇用統計・カナダ銀行(BoC)の政策金利もCADに影響しますが、特にBoCがタカ派的な場合は、原油高と重なって強力なCAD高トレンドが発生することもあります。地政学的要因として、原油輸出に依存するため、中東リスクやOPECの減産などが間接的にCADを動かします。

- テクニカル・ICT的特徴

原油やDXYに引っ張られて急騰・急落するため、値動きに窓や真空地帯が発生しやすいです。ICTではこのVoidを埋める動きが高確率で狙えます。ボラティリティが大きいニュース相場(米雇用統計、原油在庫統計など)で、FVGが日足から15分足まで頻繁に出現します。FVGブレイク戦略の検証に非常に適したペアです。DXYと同調しつつ、WTIやCRB指数の影響も受けるため、市場間分析などの複合的な分析が可能です。

- 市場参加者と時間帯の特徴

ロンドン時間よりも、ニューヨーク時間(NY原油市場オープン後)の方が、動きが大きく、EIA原油在庫統計(米エネルギー省発表)はUSDCADの典型的な変動イベントとなります。原油と連動して一定のパターンが出やすく、機関投資家のアルゴ取引に利用されやすいです。

AUDUSD(2010 – 2024)

- 通貨の性格

資源国通貨の代表です。鉄鉱石・石炭・天然ガスなどの輸出に依存します。中国向け輸出がGDPの大きな部分を占めるため、中国経済ニュースに即反応することも、特徴です。世界の基軸通貨、ドルインデックス(DXY)をも中心に作用し、FRBの金融政策(利上げ・利下げ)がトレンドを大きく左右します。よって、AUDUSDは中国経済と米国金利という二軸で動くため、リスクオン・オフの感度が極めて高い通貨ペアです。

- ファンダメンタルズ要因

中国の景気刺激策・不動産動向・鉄鉱石需要がAUDの強弱を基本的に決定します。米国経済指標のポイントは雇用統計(NFP)・CPI・FOMC によるUSD側ドライバーの要素が強く、オーストラリア指標は、CPI・雇用統計によるRBA(豪準備銀行)の政策金利を決める要素が強いです、特にCPIはAUDUSDのトリガーになりやすく、経済指標トレードの好対象となっています。

- テクニカル・ICT的特徴

資源サイクルや金利差に沿って、数年単位で強いトレンドを形成し長期トレンドが出やすいです。ICTのPD Arrayを使った長期分析に最適です。ボラティリティは中程度で、ローソク足のギャップ構造が比較的シンプルとなります。DXYの動きに対して反比例する場面が多く、ドル強弱の補助確認ペアとしてICTで活用されます。

- 市場参加者と時間帯の特徴

豪州・中国経済指標の発表が東京時間に集中するため、アジア時間の動きが出やすいです。ロンドン・ニューヨーク時間では、欧米指標やリスクイベントで方向性が決まりやすく、特にNY時間は米ドル要因で大きな動きが発生します。

NZDUSD(2010 – 2024)

- 通貨の性格

小規模経済ながら資源・農産物(乳製品・畜産)輸出に依存します。世界最大の乳製品輸出国として、粉ミルクオークションや乳製品価格がNZDに直結します。AUDUSDの次の高金利通貨として、スワップ投資対象として日本人投資家にも人気です。この通貨ペアもAUDUSD同様、USDを対象としているので、FRB政策や米国指標で大きく変動します。小規模資源国と基軸という構図で、リスクオン・オフを測る良いペアとなります。

- ファンダメンタルズ要因

中国はNZの最大輸出先となり、AUS同様、景気動向や需要増減がNZDに強く影響します。特に中国不動産市場や消費指標はNZDUSDのトリガーになりやすいです。主な資源価格としては、乳製品や農産品価格が主要ドライバーとなりますが、近年は鉄鉱石・エネルギーほどではありませんが、農産物市況が中期的なトレンドを形作ります。ニュージーランド準備銀行はCPIや雇用に基づき比較的積極的に政策変更を行います。金利が高めに設定されやすく、スワップ狙いのロング需要が定着と言えるでしょう。

- テクニカル・ICT的特徴

AUDUSDと似た方向に動きますが、値幅はやや小さめとなっています。ボラティリティが抑えられている分、初学者にも扱いやすいです。小型通貨にしては、Liquidity HuntやFair Value Gapがはっきり現れ、トレンド形成までの流れがとてもシンプルです。DXYを補助指標にすればトレード根拠が強化できます。AUDUSDとNZDUSDは普段は似た動きをしますが、一時的にダイバージェンスが起こる場合があり、修正方向に賭ける戦略が有効です。主にICTの相関補助分析に活用可能となっています。