ICT分析:3カ月周期の市場サイクルとマクロIPDA

3カ月周期の市場サイクル

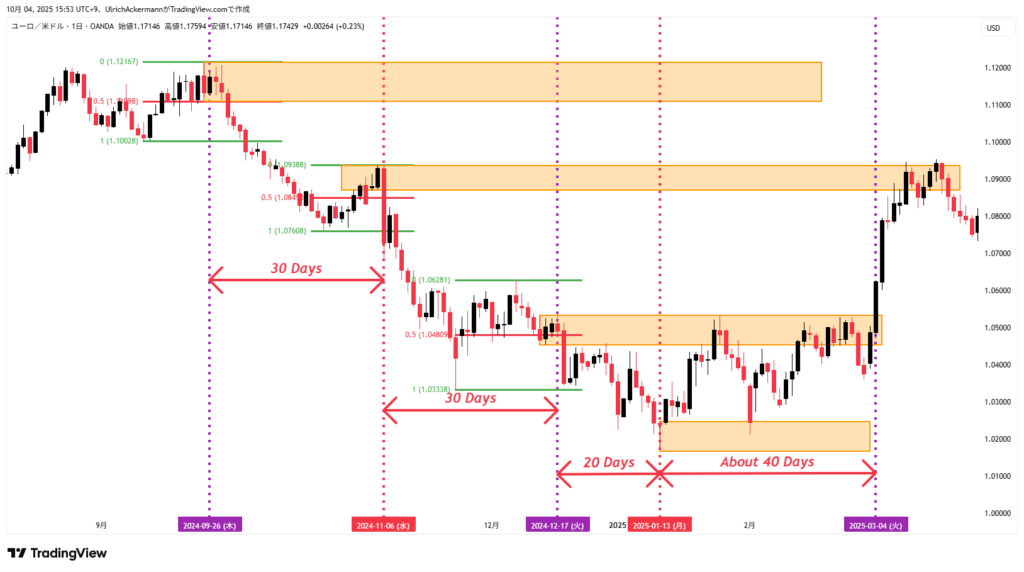

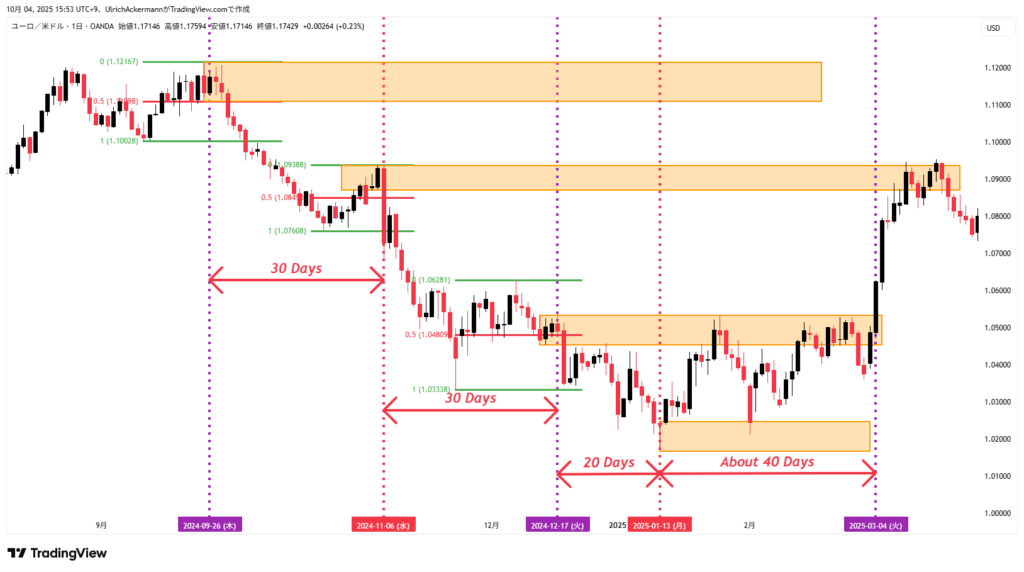

市場が四半期(3か月ごと)に一度、大きな方向転換をする傾向に注目するのがICT理論の考え方のひとつです。これは機関投資家や銀行などが、決算期や資金ローテーションのタイミングに合わせて資金を移動させるという事実に基づいています。その結果として、価格は重要な反転ゾーン(臨界点)をつくりやすくなります。

- 3つの基本的な視点

- リスク回避(実需の安定化)

輸入企業や輸出企業などの実需筋は、為替リスクを避けるために定期的にヘッジを行います。これが3か月周期の値動きにリズムを与えることになります。

- 投資収益狙い(投機資金の動き)

スマートマネー(ヘッジファンドなど)は価格の差益を狙い、大きな資金を動かします。決算や運用パフォーマンス報告の区切りでポジションを整理・変更するため、四半期ごとのトレンド転換につながります。

- 現物市場の指標(需給を反映した価格形成)

金利・商品市況・国債利回りなどの現物市場は、需給や政策の見通しを織り込みます。これが為替市場や株式市場の反転点と重なりやすくなっているのです。

- 捕捉しておきたいポイント

- 必ず反転するわけではない

これは傾向であって、ルールではありません。

- 時間足との組み合わせが重要

月足・週足のPD ArrayやCOTレポートと併せて確認すると信頼度が上がります。

- 実需と投機の役割の違い

実需筋はコスト安定化、投機筋は収益獲得という役割分担があります。

- 決算期と資金移動が背景にある

- 実需と投機の役割を明確化する

- 傾向であって絶対ではない

スマートマネーのミクロ価格設計(IPDA)

スマートマネーによるミクロ価格設計(Interbank Price Delivery Algorithm)では、特に前クォーターで市場がどこで終了しているかが重要な手掛かりになります。これはスマートマネーが次にどこのリクイディティ・ハント(Manipulation)をするのかを推測するためのヒントとなります。ここで言う価格設計は、あくまでクォーター(3か月単位)という小さな枠組みに基づいており、市場全体のマクロ的なIPDAとは区別されます。つまり、設計者(スマートマネー)の意図をミクロ視点で読むことにあたります。

- 注目すべき観点

- クォーター終盤の動き

序盤に出たフェイクの動きが、本流(真のトレンド)への起点となるかどうか。

- 高値・安値

次のクォーターでリクイディティ・ハントのポイントになりやすい場所であり、抵抗線や支持線としても意識されます。

- マーケットレンジ

前クォーターで形成されたレンジは、次のクォーターでも基盤(ベース構造)として再利用されやすいです。

- スマートマネーが確認するチェックリスト

- 前クォーターの均衡価格(Equilibrium)

争点は、その価格帯が次の支配的な構造になるかどうかです。

- 前クォーターの高値・安値が狩られるか(Liquidity Sweep)

まずはリクイディティの掃除が行われる可能性を想定します。

- 前クォーターの高値・安値を完全に無視するか(Liquidity Run)

重要な価格帯を一気に突破して、大きなリクイディティを狙うケースもあることに注意しましょう。

- 前クォーターのレンジ内に留まるか(Accumulation)

次の仕掛けのために、レンジでポジションを積み上げる段階かどうかです。

- マクロIPDAは市場全体の長期設計

- ミクロIPDAはクォーターごとの局所設計

- 市場環境やファンダメンタルズによって、想定外の動きもあり得る

ICT分析:市場サイクルと市場転換点

スマートマネーの市場転換点

スマートマネーは、市場をランダムに動かしているわけではありません。前回のクォーター(3か月)の中で形成されたマーケットレンジ(一定の値幅の動き)を基準にして、そのレンジをいつ・どの方向に崩すかを計画しています。この市場の崩しが起こるタイミングこそが、次の市場転換点を予測する上での大きな鍵となります。重要なのは、スマートマネーがどの価格帯に注目しているのかや、リクイディティが集中しているゾーンを見つけることです。

- スマートマネーが仕掛ける主な転換パターン

- マーケット転換(Market Break)

相場が一方向にExpansionしたり、急にReversalする動きがあります。

- リクイディティの吸収(Liquidity Sweep)

直前の高値や安値のストップを狩ったあとに、反対方向へ強く反転します。

- Orderblockの切り替え

Orderblockが発生すると、それが次の設計ゾーンとして市場を支配します。

- 転換タイミングの目安

スマートマネーの市場設計はサイクル性を持っており、前回の大きな価格シフトからの日数を手掛かりにすることができます。

これは必ずそうなるではなく、傾向としての目安です。特にファンダメンタル要因(雇用統計、金利発表など)と重なる場合は、転換の可能性がさらに高まります。

スマートマネーの市場転サイクル

スマートマネーによる市場転換サイクルは、単なる価格の上下ではなく、価格設計原理(Interbank Price Delivery Algorithm)と組み合わせて理解することが重要です。なぜなら、スマートマネーは古い市場構造を壊しながら、新しい構造をつくり出すからです。これは、市場の支配構造が別の構造に移行することを意味します。

- スマートマネーの転換サイクルで注目すべきポイント

- 価格は前マーケットの残骸を再利用して設計される

高値・安値、フェアバリュー・ギャップ(FVG)が次の設計図の基準となります。

- 旧マーケットは踏み台にされる

レンジやオーダーブロックは新しいレンジを形成するための土台になります。

- 新マーケットには必ず旧マーケットの痕跡が残る

前回の高値がサポートに変わり、FVGが再度意識されるなど。これを手掛かりにどこが次の転換点になりやすいかを予測できます。

- IPDA再構築:古い設計を壊して、新しい設計を組み立てるプロセス

- なぜ痕跡が残るのか:常に既存の注文やリクイディティを利用

まとめ