ICT分析:オーダーブロックとその種類

強気オーダーブロック(Bullish Orderblock)

価格が下落している過程で形成された最後の下降ローソク足(または価格バー)を指します。特に、そのローソク足がサポート水準付近で現れ、かつ値幅(高値と安値の差)が比較的大きいものが注目されます。これは、スマートマネー(大口投資家や機関投資家)による買い注文が集中して入った証拠とICTでは解釈します。

弱気オーダーブロック(Bearish Orderblock)

価格が上昇している過程で形成された最後の上昇ローソク足(または価格バー)を指します。特に、そのローソク足がレジスタンス水準付近で現れ、かつ値幅(高値と安値の差)が比較的大きいものが注目されます。これは、スマートマネー(大口投資家や機関投資家)による売り注文が集中して入った証拠とICTでは解釈します。

オーダーブロックの種類

ICT分析:それぞれのオーダーブロックの特徴

ミティゲーション・ブロック(Mitigationblock)

ミティゲーション・ブロックとは、過去に形成されたオーダーブロックへ価格が戻ってきたときに、新たな反応(反発や反落)が生じやすいゾーンを指します。これは、スマートマネー(機関投資家など大口)が以前にポジションを持った場所で、未処理の注文(未決済・ヘッジ調整など)が残っているために、再び価格が反応するのです。

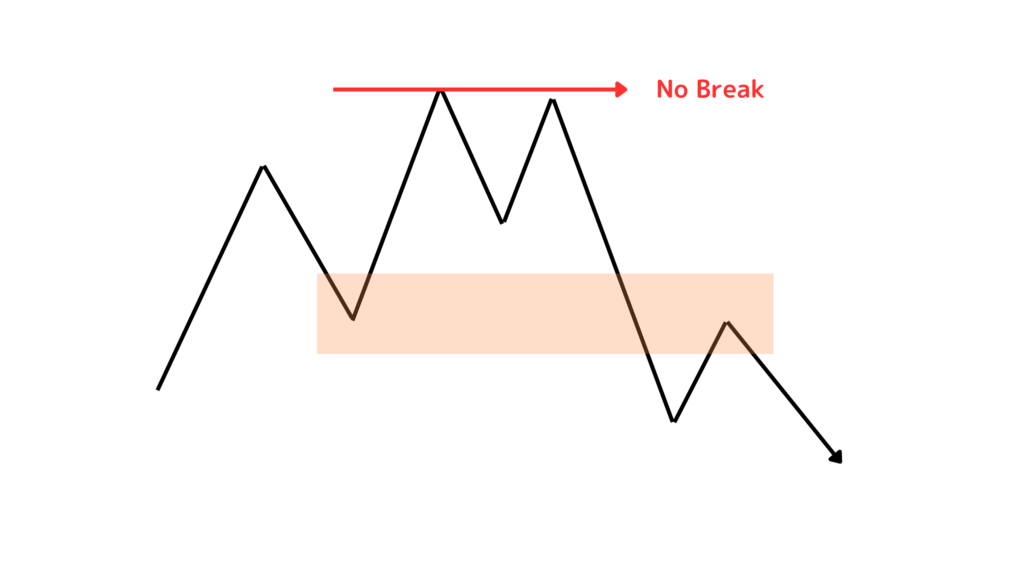

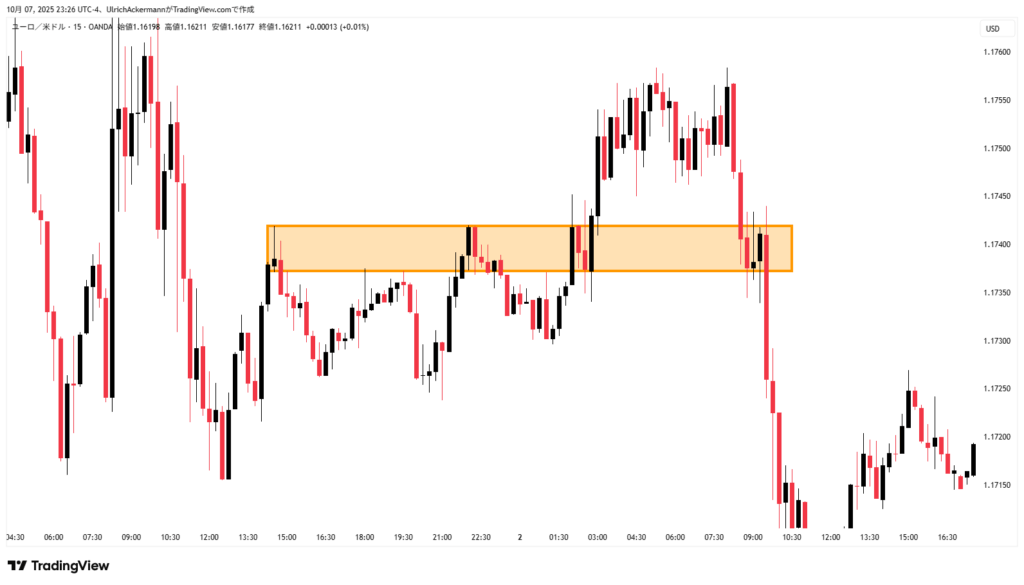

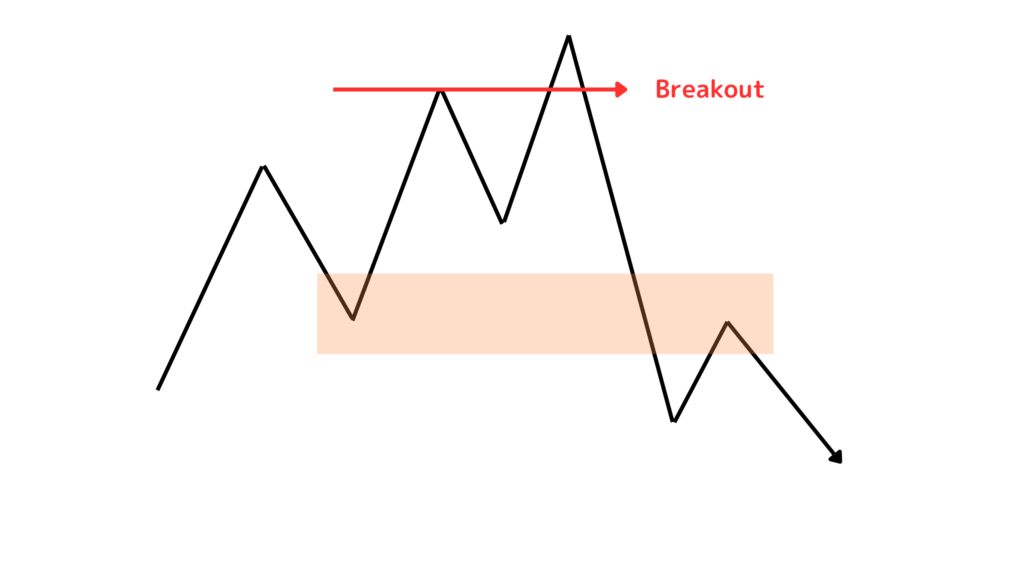

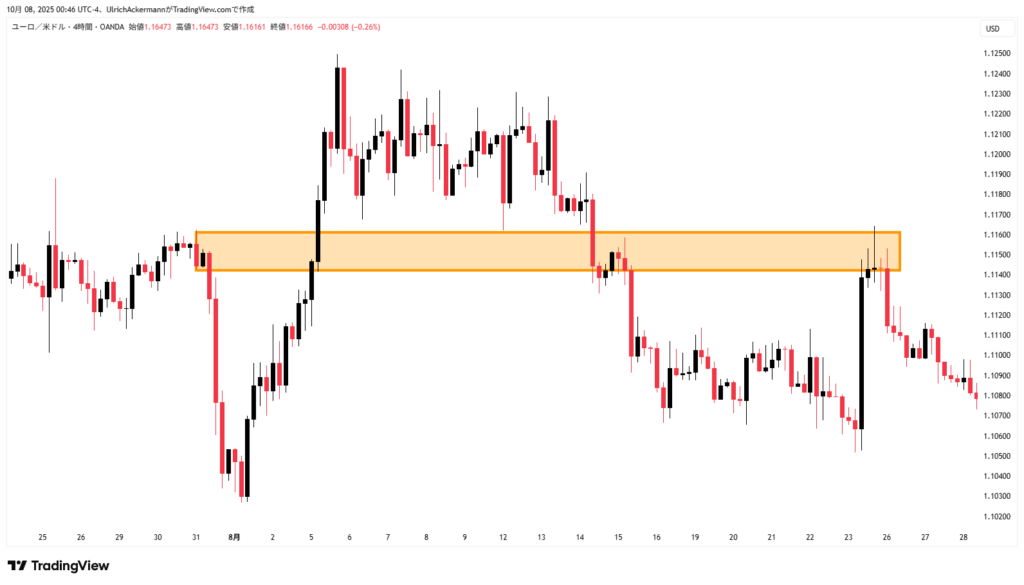

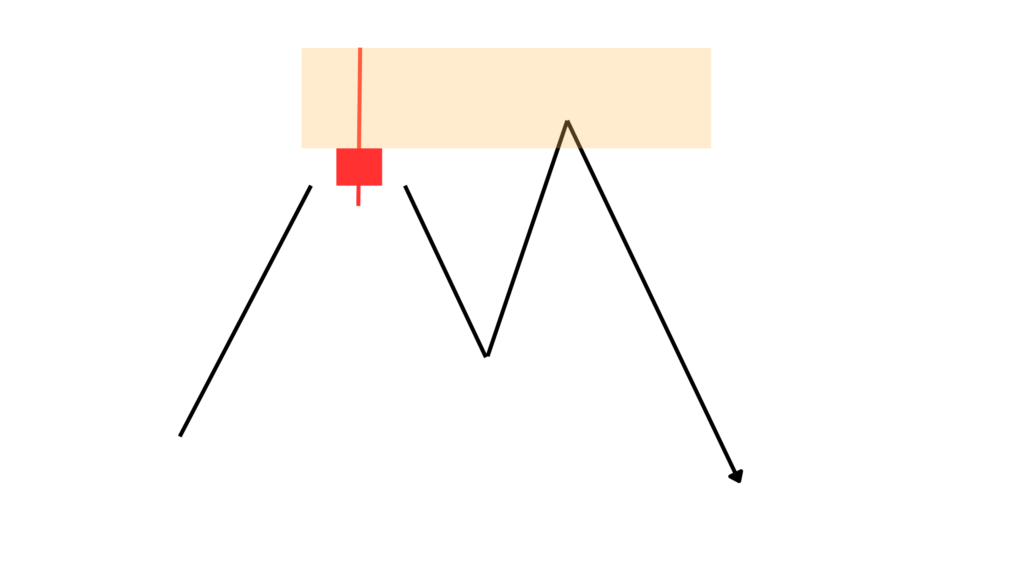

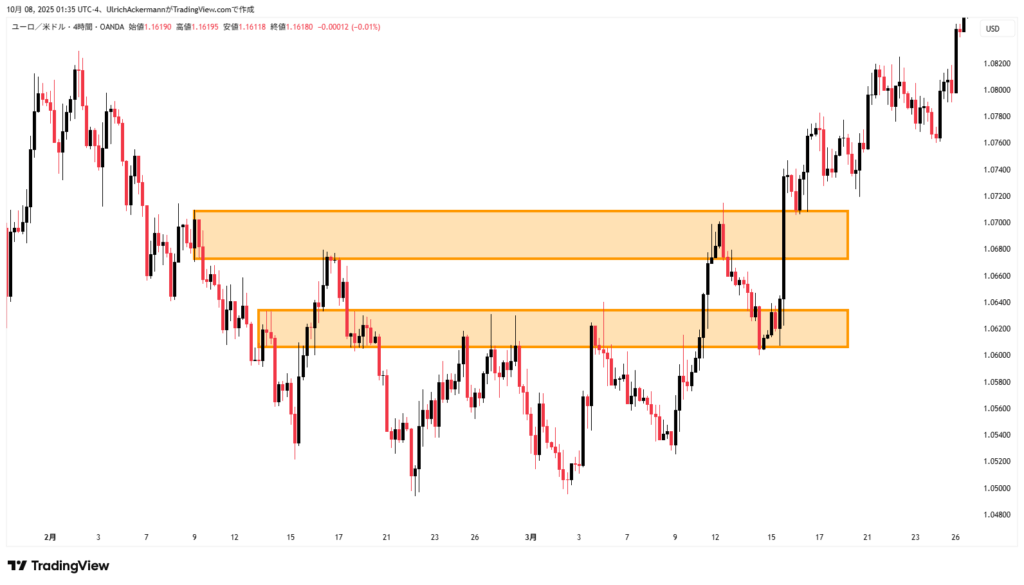

ブレイカー・ブロック(Breakerblock)

ブレイカー・ブロックとは、一度オーダーブロックとして機能していたゾーンが価格に突破されて無効化され、その後に市場構造(Market Structure)が逆転し、新たにサポートやレジスタンスとして機能するエリアを指します。

リジェクション・ブロック(Rejectionblock)

リジェクション・ブロックとは、価格が重要なサポートやレジスタンスを一時的に突破しようとしたものの、すぐに反転して戻されることで形成されるゾーンです。このときの特徴は、長いヒゲ(上ヒゲや下ヒゲ)が現れることです。これは市場参加者の注文(特にストップ注文 = リクイディティ)が吸収されたあと、スマートマネーが反対方向に仕掛けるために起こります。フェイクブレイクアウトの見極めに使うといいです。

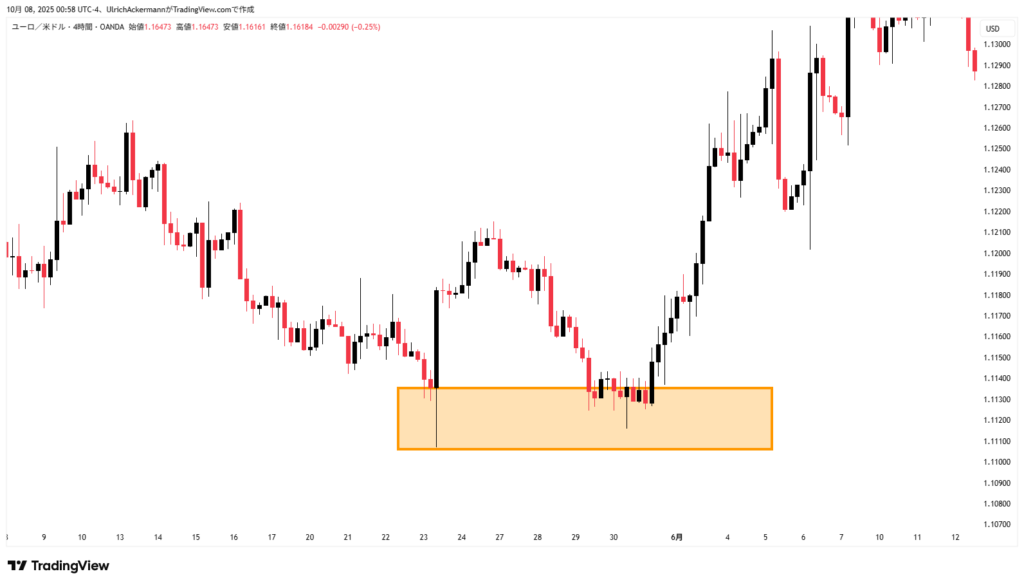

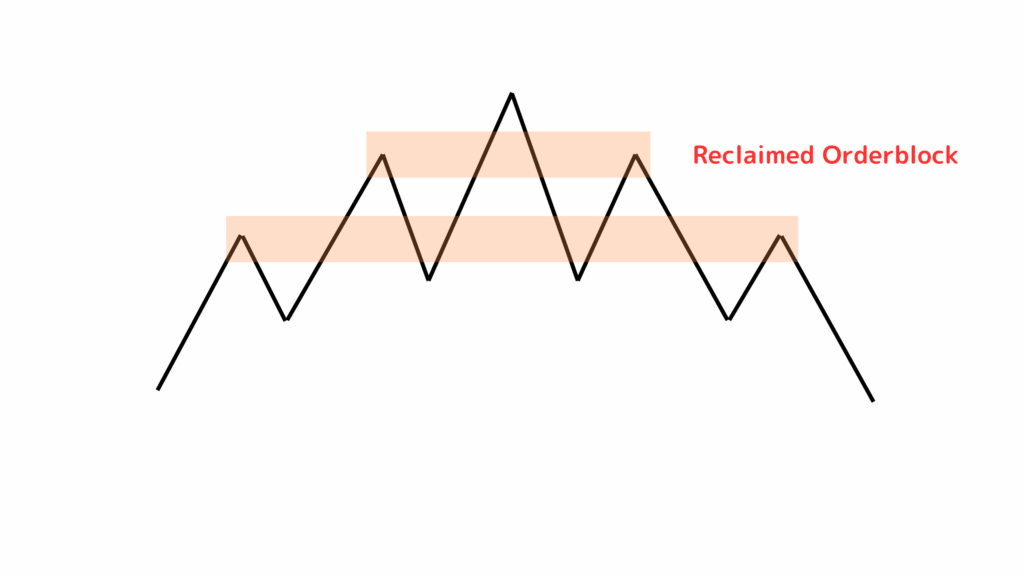

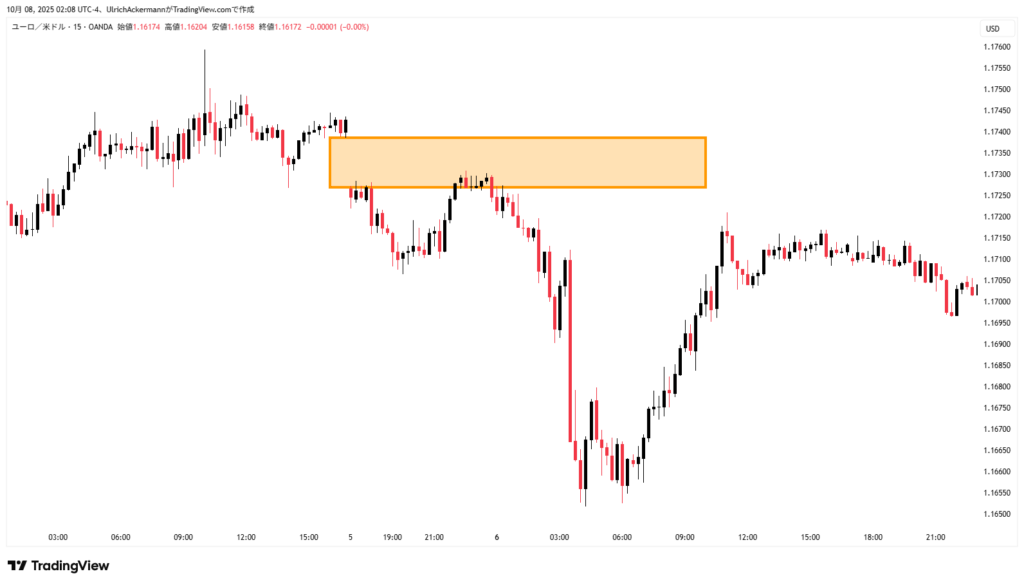

リクレイムド・オーダーブロック

(Reclaimed Orderblock)

リクレイムド・オーダーブロックとは、一度は価格によって突破されて失効したかのように見えたオーダーブロックが、後に価格が戻ることで再び有効化され、サポートやレジスタンスとして機能するゾーンのことです。

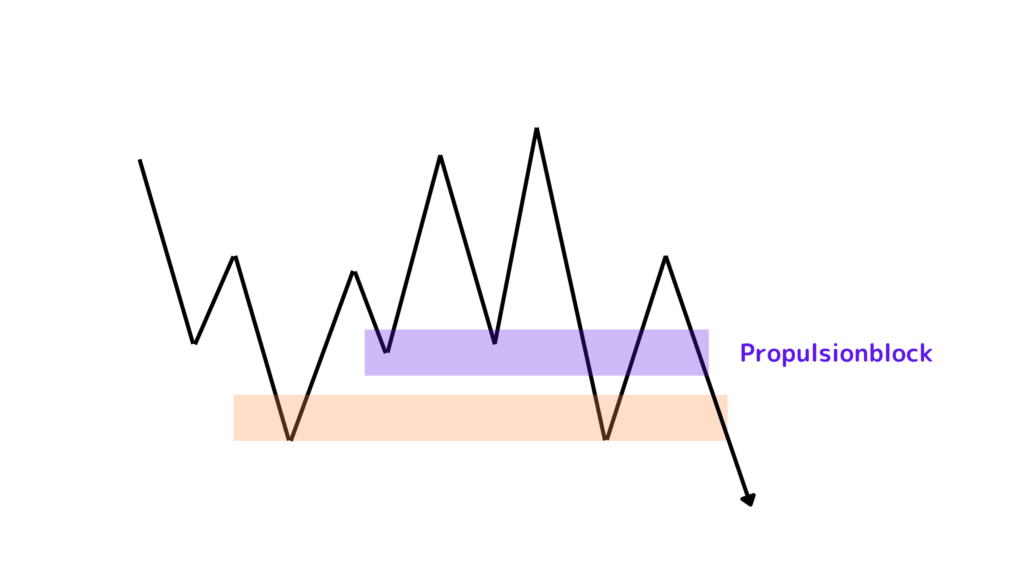

プロパルション・ブロック(Propulsion Block)

プロパルション・ブロックとは、価格がオーダーブロックに触れたあと、勢いよく反発して強い方向性を示す直後のローソク足を指します。これは、スマートマネーが大量の注文を投入し、マーケットに一気にモメンタムを与える瞬間を捉えるための概念です。

バキューム・ブロック(Vacuum Block)

バキューム・ブロックとは、価格が急速に走った結果、売買がほとんど成立していない空白のゾーンを指します。これは通常、高ボラティリティのイベント(FOMC・NFPなどの経済指標発表、週明けの窓開け、取引セッション開始直後など)で発生し、マーケットが一気に動いたときに形成されます。

- 急激な価格変動

大口の注文やニュースイベントで価格が一方向に強く動きます。 - リクイディティの空白(Liquidity Void)

その過程で取引が行われなかった価格帯が生まれます。チャート上では ローソク足の実体と実体の間がスカスカに見えます。 - 後の調整

市場は後にその空白地帯へ戻り、未処理の注文を埋めるかのように調整します。

まとめ